【歯科】令和6年(2024年)度の診療報酬改定のポイントと、今後の動向について解説!

歯科診療報酬の算定についてはなかなか学ぶ機会がなく、算定方法の改定があっても忙しくて把握する時間が取れないため、何となく不安を感じたまま請求業務を行っている歯科医院様も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、「診療報酬について調べることが趣味」という、デンタルシステムズ名古屋営業所の土井が、令和6年(2024年)度 の診療報酬改定の傾向やポイント、今後の改定の方向性などについて解説します!

目次[非表示]

社会情勢や経済状況の変化に合わせて、診療報酬の内容をアップデート

診療報酬の改定は基本的に2年に1回行われ、薬価に関しては毎年見直されます。「なぜそんなに頻繁に改定する必要があるのか?」という声を聞くこともありますが、これには意味があります。

そもそも診療報酬とは、医療機関のサービスの料金表のようなもの。飲食店のメニューの料金が上がったり、新メニューが追加されたりするように、医療機関のサービスも社会情勢や経済状況の変化に合わせてアップデートする必要があります。

改定される内容は、たとえば診療報酬の「項目」が追加・削除される場合や、「点数」が変更になる場合、「施設基準」や「算定要件」が見直される場合などがあります。

令和6年(2024年)6月に施行される診療報酬改定

令和6年(2024年)度の診療報酬改定は2024月3月までにまとまり、2024年6月から施行されます。前回までは4月1日に施行されていたのですが、2024年の改定より2ヶ月後ろ倒しとなり、6月1日からの施行になります。改定にあたって厚労省が発表した基本認識は、以下の通りです。

- 物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応

- 全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応

- 医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現

- 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

この基本認識に沿って、診療報酬の点数などが決められていきます。

厚生労働省「令和6年度診療報酬改定に向けた基本認識、基本的視点、具体的方向性について」より引用

医療従事者の「賃上げ」が、令和6年(2024年)度の改定の大きな特徴

今回の改定の基本的視点と具体的方向性の中で、歯科に関連する内容は次の項目になります。

- 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組

- ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化

強化、連携の推進

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価

質の高い在宅医療・訪問看護の確保

- 安心・安全で質の高い医療の推進

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

その中でも、赤字に記した医療従事者の「賃上げ」に関しては、2022年度にはなかったもので、今回の改定の特徴的な内容といえます。

それ以外の部分に関しては、言葉の表現などは変わっているものの、大筋は前回の改定を受け継いでいる内容となっています。

厚生労働省「令和6年度診療報酬改定に向けた基本認識、基本的視点、具体的方向性について」より引用

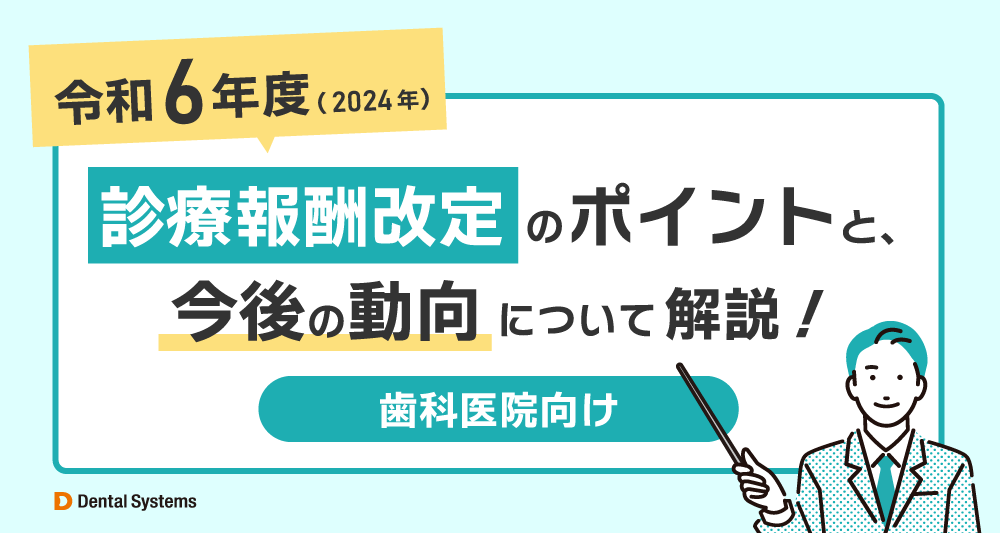

賃上げによって「ベースアップ評価料」の加算が受けられる

賃上げの評価の政府目標値は、令和5年度(2023年)給与総額に対して、令和6年(2024年)度は 2.5%以上、令和7年(2025年)は2.0%以上のベースアップを実施することとなっています。これによって、令和5年(2023年)よりも4.5%以上の賃上げを目指しています。

賃上げを実施することによって、「ベースアップ評価料」と呼ばれる診療報酬の加算を受けることができます。ベースアップ評価料は、令和5年度(2023年)の給与総額に対して、最大 2.3%相当となるように設定されています。令和6年度と7年度の2年とも、同じ点数です。

たとえば令和5年度の給与総額を1,000万円とした場合、1000万円×2.3%×2年間=46万円を、賃金の引き上げに充てることができます。

加算金額でベースアップ分を全額カバーすることはできませんが、賃上げによってスタッフのモチベーションは上がりますし、購買力が上がって経済の好循環にもつながるきっかけとなるのではないでしょうか。

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【賃上げ・基本料等の引き上げ】」より画像を引用

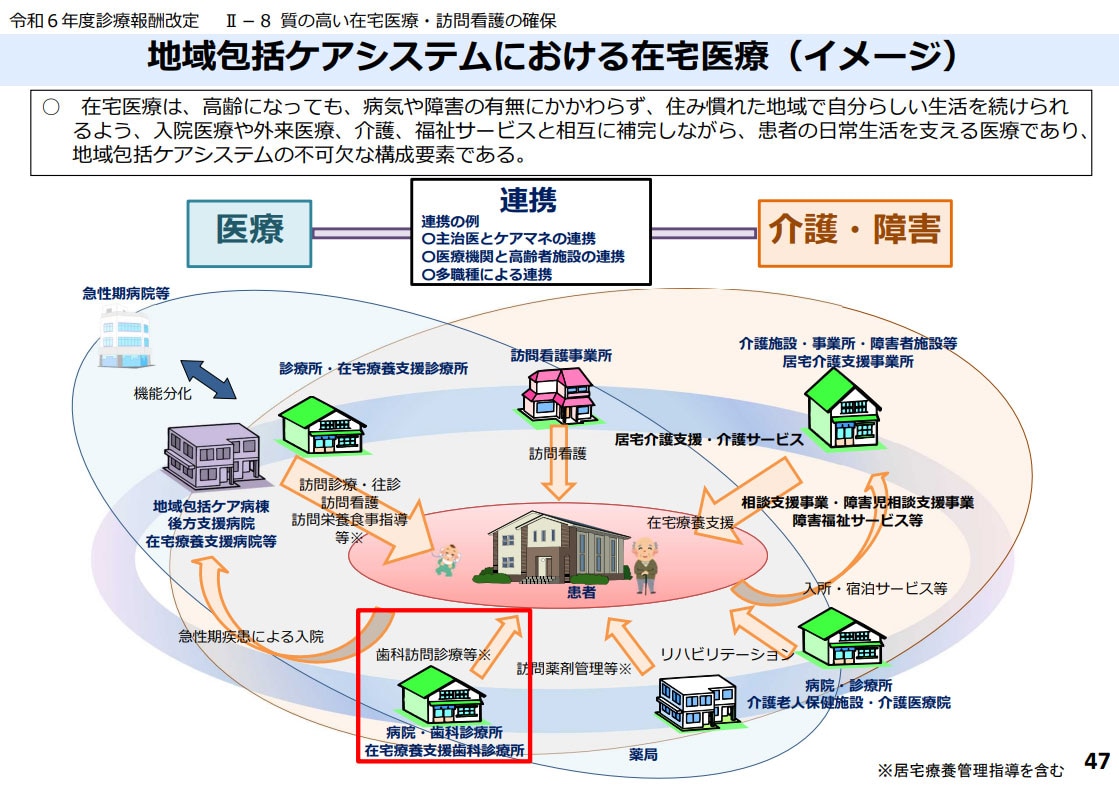

令和6年(2024年)度の改定のポイントは「地域包括ケアシステム」

令和6年(2024年)度の診療報酬改定のポイントとしては、「地域包括ケアシステム」のより一層の充実が挙げられます。2025年に団塊の世代が75歳以上となり、高齢者の人口が一気に増えるので、高齢者の方々が自宅で安心して暮らせるよう、地域ネットワークを構築することが大切です。

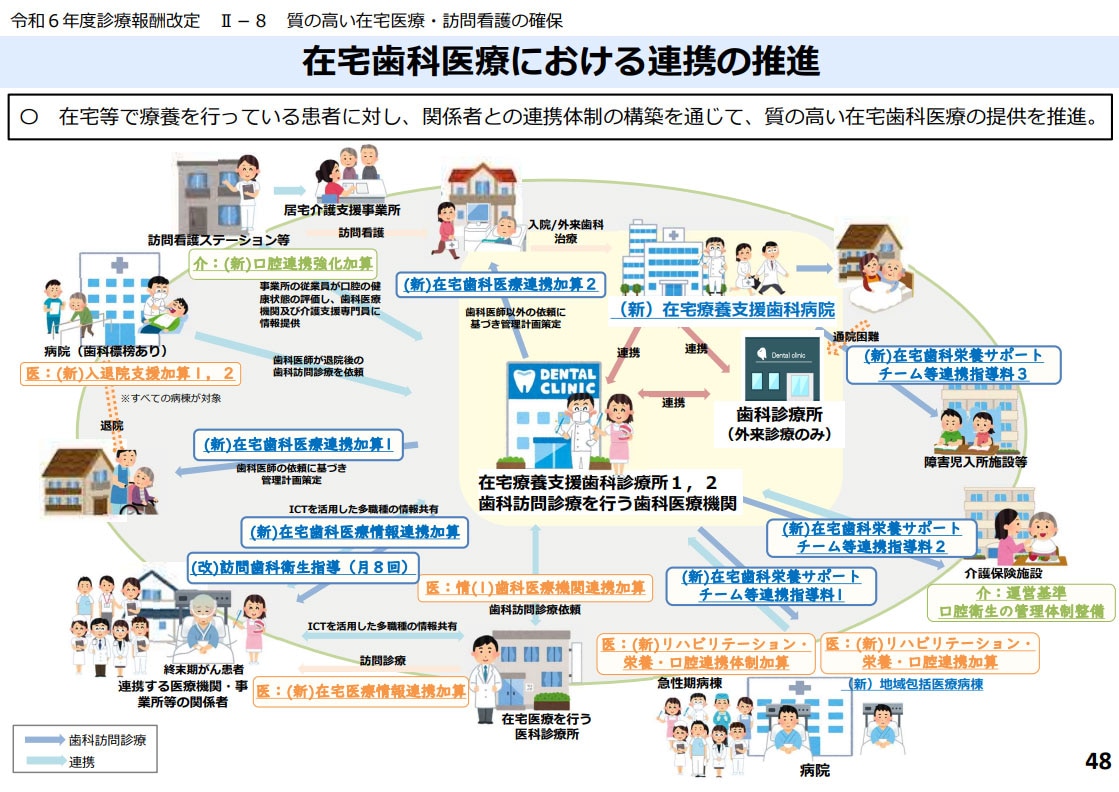

そのためには、患者さんを取り巻く医療や介護、生活支援などの従事者同士が、活発に情報を交換し合う必要があります。今回の改定では、他の診療科への情報提供に対する診療報酬の加算額を増やすことで、情報連携の活発化を図りました。

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」より画像を引用

たとえば、今回の診療報酬改定で特徴的に感じたものの1つとしては、介護支援員等からの情報提供も踏まえた管理計画を作成した場合における加算点数が設けられたことです。

すでにある医科と歯科の連携に加え介護側まで広がる内容となっており、地域包括ケアシステムの推進を着実に進めているということを感じました。

現状では、医科歯科連携においてもあまり活発に行われてはいません。その要因はさまざまありますが、「どのように連携していけば良いかがわからない」というのも、ひとつの要因となっているようです。

しかし、歯周病が糖尿病の原因になることや、口腔機能の低下が全身の健康を損なう原因となることなど、歯科の領域はいろいろな病気とも密接に繋がりがあり、、医科や介護との情報連携の重要性も叫ばれています。今回診療報酬の項目が増えたことで、どこまで改善されるか、興味深いところです。

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」より画像を引用

回復期リハビリテーション病院の患者さんの口腔ケアに対する評価を新設

今回の改定で、リハビリテーション病院などに入院する患者さんの口腔ケアの評価も、新設されました。たとえば患者さんが手術をした後、回復期リハビリテーション病院で口腔内のケアを行った場合、口腔機能管理計画策定料(300点)や口腔機能管理料(200点)を診療報酬として請求できます。

口腔機能管理については、これまで急性期医療のみ評価の対象になっていたのですが、今回の改定によって回復期の患者さんも対象に含まれることになりました。

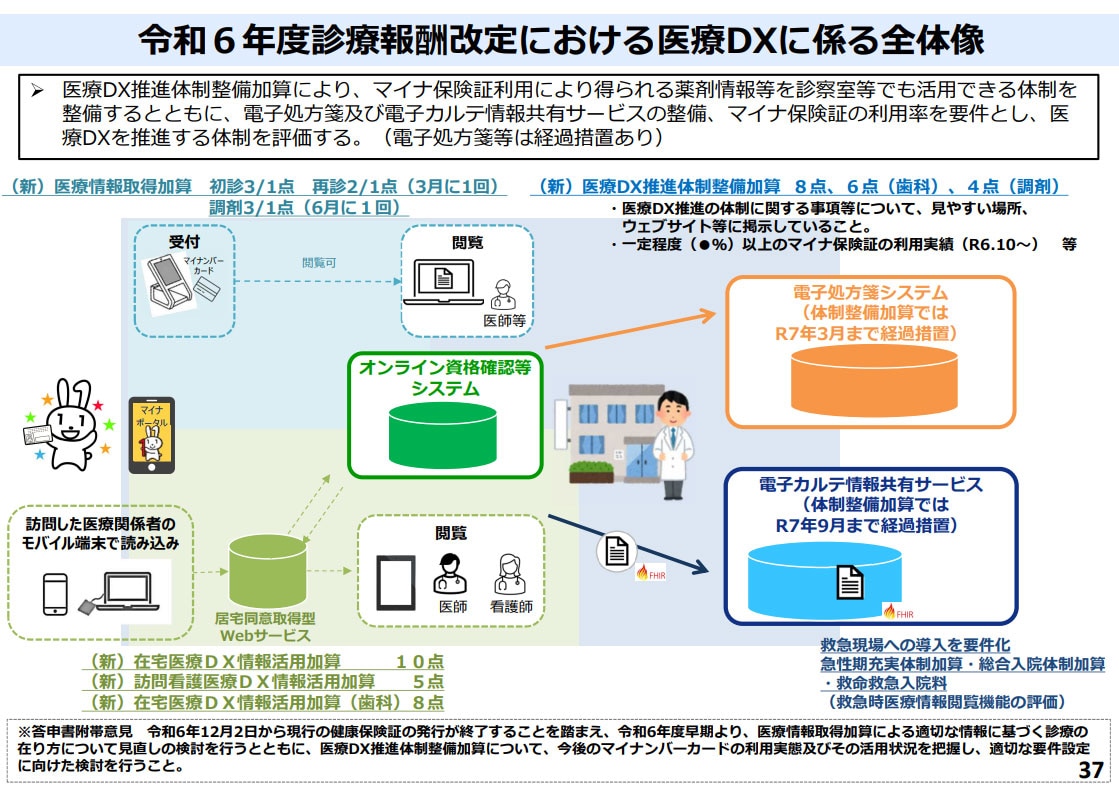

医療のデジタル化を推進するため、「医療DX推進体制整備加算」を新設

また、医療DXの推進もテーマのひとつとなっており、今回の改正で「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。オンライン資格確認や電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋のシステムを導入した場合に、評価の対象になるというものです。

これらを含め、令和6年(2024年)度の診療報酬改定で、さまざまな項目が新設・変更・削除になりました。診療報酬の改定は、クリニックの売上に直接関わる、重要事項のひとつです。2年に1回の改正の機会に、国の大まかな方針や変更点などを、把握しておくことをお勧めします。

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」より画像を引用